- ホーム

- 伝わる!広告デザイン研究室

- 広告デザイン研究室

- デザイナーになるにはどうしたら良いの?

デザイナーになるにはどうしたら良いの?

2020/02/17

デザイナーなったきっかけ。

デザイナーになるのに簡単な時代だったかも。。。。

高校を卒業して、美術大学に入るか専門学校に行くかで道は分かれると思いますが、私たち「やまたに家」は夫婦でデザイナーです。デザイン会社に就職してすぐにデザイナーに?

デザイン会社に入ってからの修行が始まるんです。

今みたいに、パソコンで作ってネット印刷で「ポンッ」と終了ではなかったんですよ。

・クライアントと打ち合わせ(営業・ディレクターが打ち合わせ)

・デザインカンプ作成(ディレクター・チーフデザイナーが作成)

・デザイン提出(デザイナーがデザインして、営業がクライアントに提出)

・デザイン修正(デザイナーが修正して、チーフがチェック)

・デザインOK(クライアント様のデザインチェックで校了をいただく)

・入稿データ作成(デザイナーが色指定や、各印刷に必要な写真や資料を揃える)

・印刷会社・工場へデータ入稿(デザイン会社から来た、版下や必要なものを加工して印刷)

・印刷物やグッズが完成、クライアントへの配送(印刷チェック・商品チェックを済ませ、お客さまの手元に)

パソコンが普及して楽になったのか?

DTPとはdesktop publishingの略です。

「デジタル大辞泉」の解説では、「パソコンなどを用いて、原稿の入力から編集・レイアウト・印刷などの出版のための作業を行うこと。」と表記されいますが、「パソコンで作って印刷する」って意味だと!今現在デザイナーになりたい人にとっては近道なのかもしれません。あまり、人と関わらずとも己自身でパソン一台あれば、デザイン・印刷・納品の工程をご自身でやれちゃうのも今の時代だと思ってます。簡単にデザイナーて名乗れちゃいますもんね。

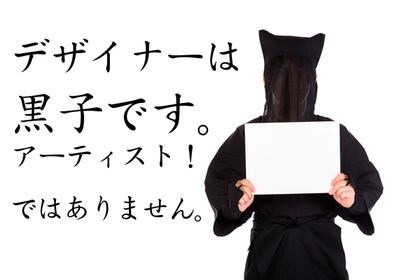

ただし自分でデザイナーと名乗っていても、クライアント様の想いを形にするのが「デザイナー」です。決してアーティストではなく。黒子に徹してこそデザイナーだと私は思っておりますが、クライアント様に寄り添い考え、アイディアを共に出し合って補うのもデザイナーだと思えるんです。

デザイナーになりたいのなら、クライアントの意図を汲み取り形にして行くのが近道です。

-

似顔絵もここまで使われると本望です!

暑い日が続いている札幌。とはいえ本州の方に比べたらまだまだ涼しいので弱音は控えたい…スタジオシンカーやまたに家

似顔絵もここまで使われると本望です!

暑い日が続いている札幌。とはいえ本州の方に比べたらまだまだ涼しいので弱音は控えたい…スタジオシンカーやまたに家

-

ホームページは●●を発揮したらいい!

昨日7月11日(月)はオンライン(zoom)にて、分身ホームページ『穂口になんでも聞けるで会』好物食べ

ホームページは●●を発揮したらいい!

昨日7月11日(月)はオンライン(zoom)にて、分身ホームページ『穂口になんでも聞けるで会』好物食べ

-

好きなお客様に選ばれたい!〜ホームページって役立つの?

個人で活動、スモールビジネスを応援!! 広告デザインのスタジオシンカーやまた

好きなお客様に選ばれたい!〜ホームページって役立つの?

個人で活動、スモールビジネスを応援!! 広告デザインのスタジオシンカーやまた

-

デザインは自由に!トキメキを大事に〜趣味もデザインに活かせる♪

先日、小樽のガラス作家 SHiMA SHiMAさんに誘われて、なわ あいさんの「アルコールインクアート」のワー

デザインは自由に!トキメキを大事に〜趣味もデザインに活かせる♪

先日、小樽のガラス作家 SHiMA SHiMAさんに誘われて、なわ あいさんの「アルコールインクアート」のワー

-

「イベントに出展するよ!」しっかり告知しよう♪告知は…愛です

イベント出展は知ってももらえるチャンス!出展のその前にしたいこと。 自分のお店を離れて、イベントや●●展に出展

「イベントに出展するよ!」しっかり告知しよう♪告知は…愛です

イベント出展は知ってももらえるチャンス!出展のその前にしたいこと。 自分のお店を離れて、イベントや●●展に出展

広告デザインのスタジオシンカー[やまたに家]

デザインはあなたが羽ばたく翼になる!

まずはお気軽にお問合せくださいね。

電話番号:011-785-2873

所在地 :北海道札幌市東区北23条東16丁目1-19 2F

営業時間:9:30〜18:00

定休日 :不定休